Les NICO et les FDOJ : Aspects cliniques et physiopathologiques

Définition et terminologie

Les NICO (Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis) ont été décrits pour la première fois en 1920, puis bien plus tard par Bouguot sous l’appellation d’ostéomyélite de bas grade de la mâchoire.

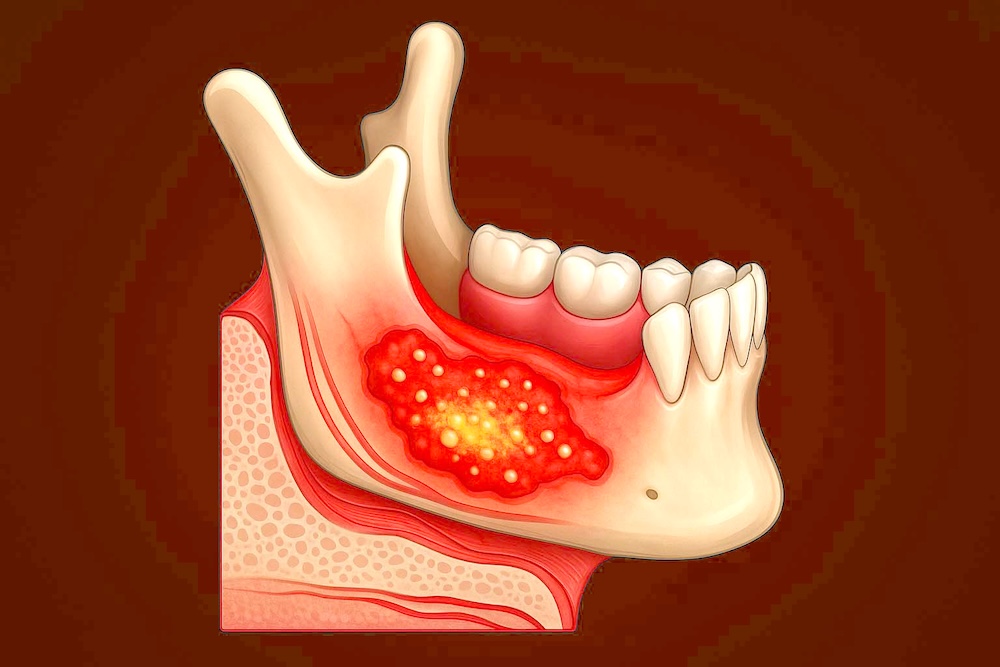

Les termes FDOJ (Fatty Degenerative Osteolysis of the Jawbone), NICO, ostéolyse ou ostéite raréfiante ne désignent pas exactement la même entité pathologique. Le terme NICO inclut la notion de névralgie, absente des autres dénominations, bien que ces dernières n’excluent pas fondamentalement la composante neuropathique. Les NICO se caractérisent par la présence de cavités intra-osseuses au niveau de la mâchoire, associées à une diminution de la densité osseuse.

Controverses et courants de pensée

Deux courants de pensée s’opposent quant à la nature des NICO.

Le premier remet en question les résultats et conclusions de certaines études, arguant que des cavités similaires sont retrouvées chez la majorité des cadavres. Dans cette perspective, la névralgie serait directement liée à une lésion nerveuse plutôt qu’à une ostéolyse.

L’autre courant considère que la disparition des symptômes après l’exérèse chirurgicale des NICO démontre le rôle causal de ces lésions osseuses.

Impacts systémiques et thérapie neurale

Selon les observations issues de la thérapie neurale, une ostéomyélite avec infiltration graisseuse ou une ostéonécrose dégénérative graisseuse (FDOJ) du maxillaire peut induire des névralgies, suggérant que ces lésions pourraient également être à l’origine d’autres manifestations systémiques.

Ainsi, les NICO et FDOJ peuvent entretenir ou provoquer des symptômes et pathologies non directement liés à la mâchoire, ce que la thérapie neurale enseigne depuis plus de 80 ans.

Origine et formation des lésions

Comme les NICO, les FDOJ apparaissent souvent après des extractions dentaires incomplètement cicatrisées, laissant des cavités remplies de tissu adipeux et pauvres en substance osseuse.

Les techniques diagnostiques les plus pertinentes incluent :

- la tomographie volumique numérique (CBCT),

- la densitométrie osseuse ultrasonore,

- l’IRM.

Ces lésions entraînent des inflammations chroniques de bas grade (silent inflammation), responsables d’une libération continue d’immunomodulateurs stimulant de manière persistante le système immunitaire.

Rôle des médiateurs inflammatoires

Parmi eux, les chimiokines RANTES/CCL5 favorisent la migration des monocytes, leucocytes et macrophages, maintenant ainsi l’état inflammatoire. Des interleukines pro-inflammatoires et de l’interféron alpha (IFN-α) sont également impliqués dans la chronicisation du processus.

Facteurs étiologiques et nutritionnels

Sur le plan étiologique, plusieurs praticiens ayant marqué l’histoire de la médecine dentaire ont souligné les liens étroits entre alimentation et santé bucco-maxillaire. Ils ont démontré qu’une nutrition déficiente compromet la régénération tissulaire et la cicatrisation après un traumatisme ou une extraction dentaire, en particulier chez les patients carencés.

Tests diagnostiques fonctionnels

Lorsqu’une cavité maxillaire est suspectée d’être à l’origine de symptômes locaux ou systémiques, un test dentaire à la procaïne (Huneke, Moreau.) peut être réalisé.

La disparition transitoire des symptômes après l’injection constitue un indice diagnostique fort. Bien qu’il ne soit pas infaillible, ce test simple et peu coûteux permet souvent d’identifier la lésion causale.

Résidus radiculaires et foyers infectieux

Les résidus radiculaires constituent une source fréquente de foyers infectieux et de champs perturbateurs chroniques. Leur cause principale est la fracture des apex radiculaires lors des extractions, un événement observé dans 10 à 30 % des cas (particulièrement les molaires). Ces résidus, tout comme les NICO et FDOJ, produisent également des chimiokines RANTES, contribuant à l’entretien d’une inflammation chronique silencieuse.

Physiopathologie et traitement

La physiopathologie de ces affections est similaire : seule une exérèse complète des tissus altérés permet la guérison. Une extraction simple, sans élimination soigneuse du tissu nécrosé à l’aide d’une fraise lente, est insuffisante. La granulation doit être propre et complète, ce qui nécessite un assainissement méticuleux des zones atteintes — une curette seule ne saurait suffire.

Méthodes et techniques thérapeutiques

La méthode Stabident, couramment utilisée en dentisterie, permet une injection directe dans les cavités et augmente la fiabilité du test de Huneke.

Concernant les résidus radiculaires, des approches mini-invasives, telles que l’utilisation du dispositif RootEX, permettent leur extraction rapide et sécurisée immédiatement après fracture, limitant ainsi le risque inflammatoire.